因了美女编辑小蔫的飞针走线,霍不思同学的新书《做戏》已新鲜出炉:

(山东人民出版社2006年10月版)

本同学荣誉赋序一枚:

小小的知情者

杜丽

我小时候曾经和霍不思一起看过戏,当年看戏的情景、所看戏曲的曲目在我早已是很模糊了,但霍不思却都记得分明:当时看戏的情景、看戏时细微的动静、看戏人和演戏人的表情……也许就是在那一刻,戏,这个来自古中国的粉墨魅影,在她小小的心灵里驻扎了下来,开始了彼此经年的友情。我后来也看过一些戏,但始终只是看个热闹,凑个闲趣,在这里不说也罢;至于霍不思后来看了些什么戏我不知道,我只知道,她非常喜欢看戏,非常喜欢。

据说,霍不思最喜欢的事是做沙发土豆,她的名言是;“就是一直坐在电视前,直到变成传说中的沙发土豆……”与此相关,她给自己起的另一个名字就叫作“电视兽”。

长夜漫漫,许多人都无心睡眠,许多地方都在沸腾着,许多的心都在上下寻觅着,而沙发土豆霍不思只是陷在沙发里,专心看戏,只是坐在沙发上,看着电视屏幕,上下几千年,纵横数万里,亘古的悲喜就都奔来眼底,与她做着家常的晤谈。

我知道霍不思收集了许多地方戏的碟片,也曾听她兴致所至地谈起其中一些老戏里的寻常故事——陌生的剧种,偏僻的曲目,她说得如同街坊邻里的家常,一边听着,不由得我生出了几分妒嫉——妒嫉她竟能和老戏这样的亲昵,这样的不隔,这样的无间——姐妹淘在一道逛街咬耳朵也不过如此吧:在她和戏这样窃窃私语咬耳朵的时候,我是只有听得入迷痴醉的份儿,完全插不上话。

究竟是什么原因使得霍不思会这样看戏?看了这么多年的戏?这样地痴迷于各个地方的地方戏、各个偏远冷僻地方的戏?而她又究竟在戏里面窥见了些什么?我真的不知道。我看到的只是她乐在其中——幸亏有做这篇序言的荣幸,使我可以一睹为快,先获惊喜。

当电视兽霍不思开始说话时,我不由得常常屏息凝神来谛听,因为她向来只会说她知道的,而她所知道的又是这样的别情别趣,这样的新鲜奇异,她说的是如此遥远古旧的戏台故事,听来却如此之近,如此贴心。

在我看来,说戏给了霍不思一件很合衬的隐身衣,她用别样的情怀,在戏里面读出了一些别样的东西——戏啊,戏,戏是一件多么古老、多么腐朽的事情啊,戏又是一件多么历久弥新的事物:在老戏的急管繁弦、喧天锣鼓里,霍不思看见了过去,也看见了今天;看见亘古不变的真理,也看见岁岁年年的新替;看见生之喜悦惨淡,也看见死之悲欣交集;看出老戏里的前世今生,也看出老戏的踽踽落寞。

令人欣慰的是,她并没有耽溺于旧戏的软红十丈,没有迷失在复杂的锣鼓簪环;也没有试图去指点迷津,她只是有着一份小小的好奇——你可以说,这好奇的源头可以追溯到小时候看戏时与旧戏那懵懂的邂逅:原来你在这里呀——就是那幼年的邂逅后来使她萦绕于心,无法释怀,以至于想知道戏背后的隐情、隐衷、隐思。而现实是如此强大,当世是如此变幻,这件事情是如此艰难,我想,霍不思是做到了。

小时候我还曾经和霍不思一起去过省会,在我的记忆里,那是一次非常愉快的旅行,但是,霍不思却说,有一天早晨,在火车站附近的长椅上,她看到被丢弃的橘子皮、包装纸等垃圾——早晨的垃圾,不曾谋面的陌生人丢弃的垃圾——她忽然感到一丝忧戚:是谁丢下了这些垃圾?是谁任这些垃圾在长椅上孤独展示、百无聊赖、无可奈何?她忽然非常想知道,非常想知情。

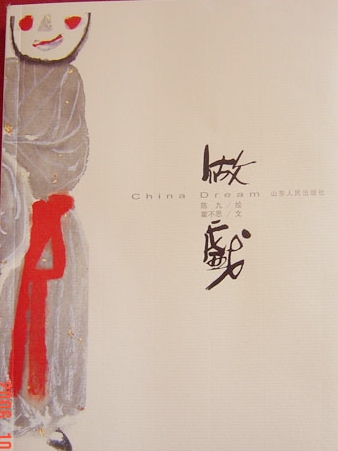

读霍不思的文字,字里行间,正仿佛有着这样一个“小小的知情者”,这个小小的知情者,仿佛知晓着万事万物的某种真相。万事万物仿佛也都仿佛可以和她晤谈,透露它们的本来,展示它们的联系——这正是霍不思这本小书的意义所在:她为古典的、传统的旧戏搭建起了一条通往当代的小小桥梁,使得这些旧戏里的人生、智慧、感情、审美为我们当代人所理解、所叹息;更为难能可贵的是,她对各个地方戏曲的关注,这无疑是把那民间的、茁壮的传统悲喜变成了我们城市生活的鲜活力量。而旧戏,也因为有这样年轻的知己、这样倾情的知遇,在今天、在今人心里扎下了根。陈九先生的画,那些缥缈、艳异、酣畅、顽拙的彩墨人物,则披挂着民间斑斓的戏衣,泄露出现代人百感交集的心魂,会同着霍不思的文字,扑面而来,使我们如同对镜自视,兀自惊心。